来源:白话胶体金

烧制胶体金的步骤

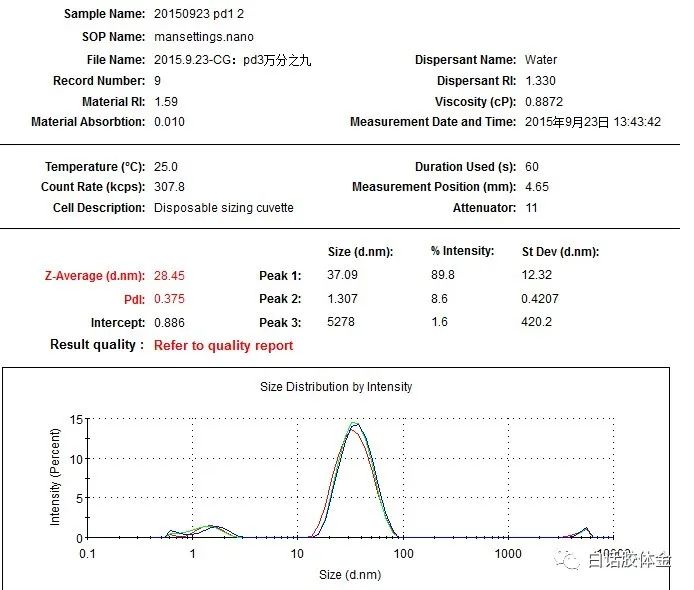

(一)操作:烧万分之一金,40-50nm左右。

1.用18.2兆欧水将氯金酸配制成1%的溶液,可以分装保存。再取1%的溶液1ml置于干净的烧杯或锥形瓶中,加水稀释成100ml(即0.01%,俗称万分之一金)。

2.在容器液面处做好标记,磁力搅拌器加热并快速搅拌,待初沸,一次性快速加入1%的柠檬酸三钠溶液1ml(加液的工具比如枪头、注射器等要清洁),持续搅拌。

3.接下来就是等,可以观察到明显的颜色变化,黄(氯金酸颜色)→灰黑(浑浊)→红(透亮),大概的趋势是这样的。变透亮的红色后可以停止加热,适当低速搅拌几分钟,冷却。

4.冷却后,补水至标记处,避光待用。无需过滤,常温和冷藏存放均可,不可冷冻。

(二)讨论:

1.原料:氯金酸,也叫氯化金、四氯金酸,一般含有结晶水,分子式HAuCl4或者AuCl3·HCl·XH2O。氯金酸对金属有腐蚀性,所以要用塑料药匙,他特别吸潮,所以直接用容器称量而不要用称量纸。为避免吸潮的影响,最好将整支氯金酸直接配制成1%的水溶液,再分装避光保存,可以-20℃避光冻存,纯化学物质,冻存主要是防止污染和长菌。

2.配1%的溶液步骤:这里是常用的质量百分比说法,1%氯金酸溶液就是1g氯金酸固体+99ml水。不用管氯金酸的厂家、纯度、结晶水数量、金含量等,就是氯金酸直接称重。但是需要注意的是,因为有上述差异的存在,不同厂家的氯金酸,在相同配比下,烧出来的金子粒径大小会有差异。

3.水:盐离子对胶体金稳定性有破坏作用,因此最好用18.2兆欧水(电子行业所称的超纯水),没有这种制水设备的话用三蒸水,实在不行的话,据说也可以用娃哈哈纯净水。

4.器皿:因为胶体金有洁癖,所以器皿需要彻底清洁(可以泡铬酸)。早期的论坛帖子都说为了防止玻璃器皿吸附胶体金,要硅化处理,硅化试剂有毒,咱们只是烧胶体金,又不是炼黄金,没必要把小命搭上,如果怕胶体金吸附在玻璃器皿壁上,可以先小量烧一点胶体金,然后固定容器烧金,相当于用胶体金代替硅化来封闭器皿表面。

5.加热工具:制备胶体金,温度在95℃以上即可反应,一般控制在100℃左右,过高的温度可能导致加热接触点的胶体金脱水死金,最终会在胶体金溶液表面漂一层油状物。常用的加热磁力搅拌器、加热套、电炉、微波炉等。出于控温的考虑和搅拌的要求,少量研发推荐用加热磁力搅拌器。

6.加液顺序:有上述加完氯金酸后加热,待沸腾后再加柠檬酸三钠的;也有先煮水,沸腾后再加氯金酸,之后再加柠檬酸三钠的;还有先加柠檬酸三钠再加氯金酸的,感兴趣的可以都尝试一下。不管哪一种加液顺序,都要求迅速加入、迅速混匀。

7.搅拌和控温:理论上,初始反应时,需要液体中试剂充分分散均匀、且各点反应温度相同、且同时发生反应,这样所有的晶核将在瞬间同时形成,最终形成的胶体金颗粒将具有同样的粒径。说起来容易做起来难,但这至少指明搅拌和控温在胶体金制备中有很重要的影响,尤其在大量煮金的时候,液柱高度、沸腾程度、加液时机、加液顺序和方式、反应温度、搅拌速度等等都需要研究优化。

8.补水:加热沸腾必然会流失一部分水,我们可以采用上面的做标记最后补水的措施,也可以在瓶口盖块玻璃片防止水蒸发流失。

9.胶体金的粒径与颜色:一般文献中都会出现如下一张表,虽然不一定准确,但也提供了一些信息。

首先,胶体金粒径和还原剂的加入比例有一定的关系,还原剂越多,胶体金粒径越小。

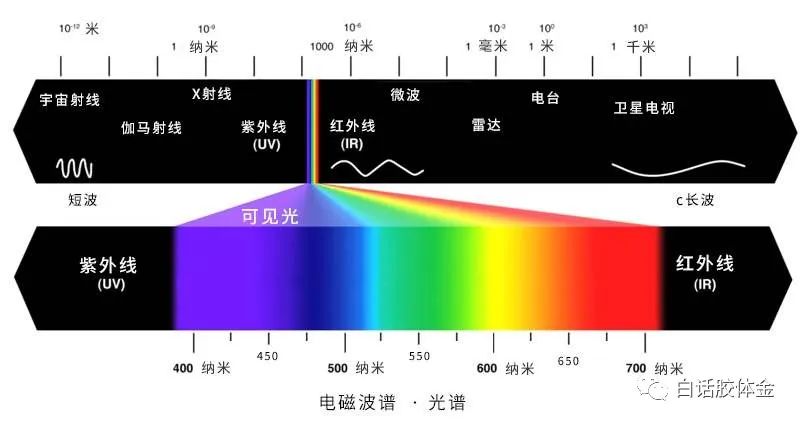

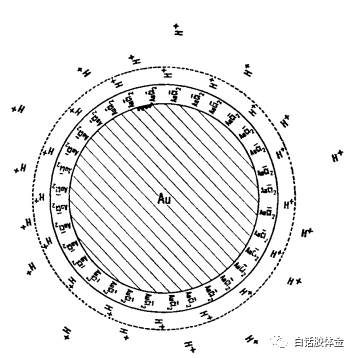

其次,不同粒径的胶体金最大吸收峰不一样,其颜色也不一样。有人会好奇为什么不同粒径胶体金颜色不一样?胶体金显示的颜色,是其吸收光的互补光颜色,说起来比较拗口,其实这是一个物理问题。

如光谱图所示,不同波长的可见光颜色不一样,我们熟悉的日光,包含全部这些可见光以及不可见的红外和紫外光。也就是这些有色光混合之后可以变成无色的白光。

某一种颜色光和另一种颜色光混合之后变成白光,这两种光就是互补光色。如下图:

平时肉眼看物体之所以显示颜色,是因为日光(白光)照射之后,有的被吸收了,有的被反射回来了,我们看到的是反射光颜色,也就是吸收光的互补光颜色。

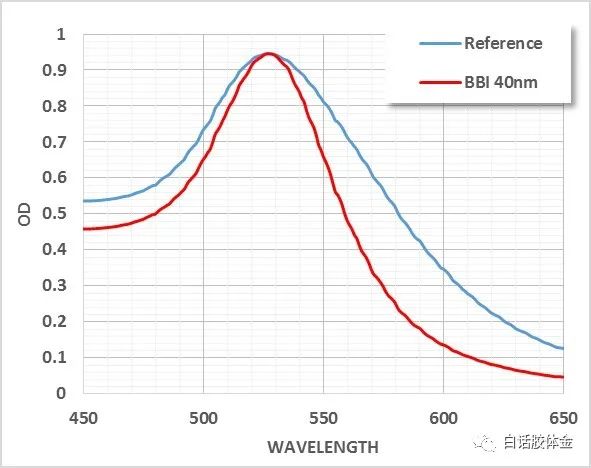

回过头来,我们再看一下常见的胶体金分光光度计扫描图,不同粒径的胶体金,虽然都是由金原子组成,但是不同粒径的原子排列是不同的,因此其对白光有不同的吸收表现,比如小粒径的金,其主要吸收500nm左右的蓝绿光,就会显示出互补的红色,而粒径增大之后,吸收峰红移,吸收540nm左右的绿光,就会显示出互补的紫红色。

胶体金准备好了,在标记蛋白之前。需要根据检测目标物,来选择一种适用的检测模式,然后再来筛选合适的原料和工艺,而检测什么东西,该用何种检测模式,这需要了解一定的基础原理和具体项目的背景知识。这一话,我们先聊一聊免疫层析的一些概念。

我们先从一个产品名字说起:《人绒毛膜促性腺激素(HCG)检测试剂盒(胶体金免疫层析法)》京械注准20122400225。这个是比较规范的命名方式,其中“人绒毛膜促性腺激素(HCG)”表示待测物,括号里是英文缩写,找原料也经常用英文缩写。

“检测”两个字表示这是一个定性试剂盒,如果是定量试剂盒的话,叫“测定试剂盒”,法规规定正式名称里不能出现定量、快速等字眼,有这些字眼的基本都是历史遗留问题。

“胶体金免疫层析法”是检测的方法学,这个是目前最不统一的地方了,有叫“胶体金法”的,有叫“免疫层析法”的,有叫“干式免疫层析法”的,胶体金还算好的,加上荧光更加乱套,可以叫荧光法、免疫荧光法、免疫荧光层析法、荧光免疫层析法、干式免疫荧光层析法、干式荧光免疫层析法……,再加上时间分辨荧光、量子点等等,叫法很不统一,这还不是最难受的,难受的是当你去国家药监局网站查询同类厂家的时候,会发现方法学这里中文的()和英文的()搜索出来的结果还不一样,支付宝都扫不到的福,在这服了。

“京械注准”表示北京药监局批准注册的医疗器械产品,二类产品一般都在省局注册,如果是进口的二类是国家级批准的。“2012”是注册年份,后面接的2表示第二类,再后面的40表示这是6840分类(临床检验分析仪器)。再后面的0225是药监局注册的流水号。公司领证值得庆祝,这里留个彩蛋,20120225是我个人领证的喜庆日子。

下面再来说一下什么是胶体金免疫层析法?我们一个一个的名词拆解开来:

胶体金:前面已经说过,他的作用是指示剂/示踪剂,形成肉眼可见的信号,表明这里发生了反应。类似的指示剂可以换成彩色胶乳、荧光微球等。

免疫:内在原理,基于抗原抗体特异性结合的免疫学原理。这个留到下一话讲解。

层析:外在形式,利用物质在固定相与流动相之间不同的分配比例,达到分离目的的技术。在这里,分配比例不同是我们通过免疫结合实现的。

下面以HCG举例,先看一个动图演示:

待测的液体样本是流动相,从样品垫处开始层析。

到结合垫处,样本中HCG会与胶体金标记的α-HCG抗体结合;这里的抗体叫labeling antibody,因为他标记了东西;也叫detecting antibody,因为他偶联了一个可以形成信号的标签,用来检测样本中是否存在待测物。

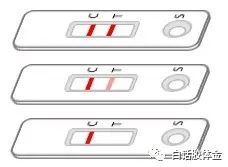

继续层析到NC膜上,HCG的另一个位点被T线的β-HCG抗体结合,HCG即从流动相(样本)分离到了固定相(NC膜)上,形成βHCG抗体-HCG-αHCG抗体(胶体金)这样一个三明治夹心的复合物,出现肉眼可见的红色线条,为阳性结果。如果样本中无HCG,则金标抗体不会在T线形成三明治夹心,就不会有T线。这里的抗体叫coating antibody,因为是包被在固相上的;也叫capture antibody,因为他从流动相中捕获待测物。

无论样本中有无HCG,过量的胶体金标记α-HCG抗体都会随样本继续层析,而C线的羊抗鼠IgG会无条件的结合胶体金标记α-HCG抗体(鼠单抗)的Fc段,形成肉眼可见的红色线条,C线虽然叫质控线,但仅代表层析过程正常,如果不出C线则需要重新测试,但是有C线并不能代表结果是准确的(这是后话,也是研发头疼的地方)。

流动的液体最终会被顶端的吸水纸吸收,吸水纸承载能力强,保证样本充分层析并减少回流(逆向层析)的现象。

C、T线抗体都是包被在NC膜上的,他是整个反应的基台,除去抗原、抗体本身外,在所有组件中,NC膜对产品的性能影响最大。

以上组件都是粘贴在PVC胶板上的(也有PS材质的),再加上MAX胶、手柄纸或卡壳,一个完整的层析产品就出来了。

那为什么会发生层析?我们先来看一个现象:毛细作用

为什么液体会上升,为什么玻璃管越细上升的越高?这里有两个物理概念:

浸润:浸润液体在固体表面倾向于展开,因为亲水固体分子对水分子的引力大于水分子之间的引力,液体则倾向于沿固体表面展开。

表面张力:与液体内部相比,液-气界面处液体分子间距大,分子间斥力减弱,分子相吸促使液体表面缩小,这个力叫做表面张力。

在毛细作用中,管壁处液体浸润形成了凹液面,表面张力促使凹液面恢复平直,表现为向上的合力,带动管中液体上升,上升的力被重力抵消后,液面即停止上升,因此管径越细,相同重量的液体会升的越高。

而我们使用的NC膜、样品垫、结合垫、吸水纸等材料,都具有多孔毛细管结构,又是亲水材料(或经过亲水处理),因此液体样本能在上面层析。层析产品一般加完液会平放,样本不需要抵消重力,从左到右的使劲跑,所以又叫侧向层析lateral flow,当然同时也有纵向的层析发生。

有些产品一直直立浸在液体里检测,这么多的毛细孔也能保证样本抵消重力顺利层析到吸水纸,最终跑上去多少液体取决于试纸条这些组件的满载吸水能力,喝饱了也会撑着。

需要注意的是,除了胶板,每个组件都具有一定的吸水能力,好处是吸收水并使之层析,坏处是会存水和逆向层析。对于滴加样本的检测方式,一般在70-100ul左右,加样体积不够时,不足以将金子全部冲刷到吸水纸,就不能顺利的完成检测;而一次加太多样,超过样品垫的承载能力,可能会发生溢液的情况,样本的不规则层析,导致金子释放出问题,进而线条会乱七八糟的。

而逆向层析,是指完成检测后,时间长了,液体会从吸水纸往样品垫端流动,严重时导致条子背景不干净,甚至由阴性变假阳的结果。其实时间也没多长,30min左右就开始了,并不是等下面的组件都干了之后才反流,只不过造成明显后果可能需要一两个小时以上了。

结合图示,大概的把免疫层析试纸条的主要组件和基本功能介绍了一下,想要详细学习了解,可以去网上找一下相关资料,比如NC膜有很多厂家的培训资料,也有不少的文献研究,后面写NC包被的时候,我也会写一些NC膜的理论知识。

还有不同材质的东西,吸水速度和蓄水能力也不同,同一材质不同厚度性质亦有差异,这些一般耗材厂家都会提供一些参数。对我们的实验来说,可以更换不同材质的组件实现一些小目的,比如用薄聚酯加快样品垫吸液速度或金垫释放速度,用厚玻纤提高样品垫承载能力防溢液等。胶板虽然不吸水,看似跟样本层析不搭边,但是对于一个固定的卡壳,尝试不同厚度的胶板也可以改善层析过程,当时有条件还是优化或筛选更好用的卡壳。

来源: 白话胶体金

声明:本平台注明来源的稿件均为转载,仅用于分享,不代表平台立场,如涉及版权等问题,请尽快联系我们,我们第一时间更正,谢谢!